|

|

|

vendredi 13 janvier 2006 |

|

|

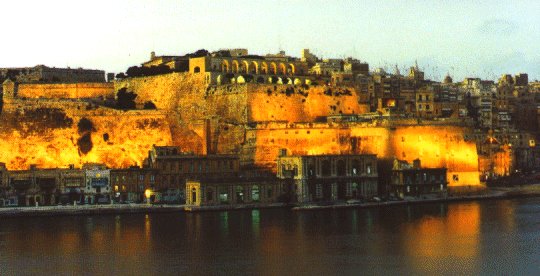

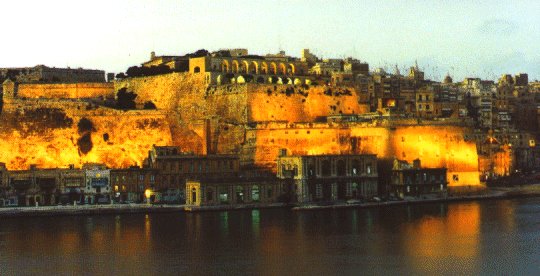

Témoignage et Etude Malte baigne dans la Méditerranée et dans l'Universel. Elle est petite dans un monde de grands. Cependant, une grande histoire traverse cette nation, ce peuple qui n'a pu rester enfermé dans les limites de son territoire exigu. Il y a les Maltais de l'Intérieur (il-Maltin ta' Gewwa) et les Maltais de l'Extérieur (il-Maltin ta' Barra). Un continuel va-et-vient ouvre Malte aux invasions, aux dominations, aux influences, aux intérêts, aux conflits des autres nations. Malte s'enrichit ou s'appauvrit au gré des aléas de l'histoire. Quand Malte sera-t-elle chez elle, maîtresse de son devenir ? Malte acquiert son indépendance politique en 1964. Mais les dominations, le flux extérieur, continuent avec le tourisme, avec la mondialisation… L'international, le mondial est devenu si proche, si quotidien, si banal. Tout devient planétaire, comme si tous les hommes étaient semblables, parlant un même langage, ayant des intérêts communs, gommant les différences qui pourtant ne cessent d'être mises à l'ordre du jour. Sans cesse dans ce contexte mondial d'uniformité, l'homme revendique sa différence identitaire. Dans ce contexte de mondialisation et en même temps d'individualisme croissant combien de peuples, de nations, affichent haut et fort leur identité et leur refus de se laisser envahir et noyer dans cet universalisme sans visage qui sape et détruit toute diversité et toute originalité. Malte n'échappe pas à cette mouvance, seulement des siècles de lutte pour bâtir et sauvegarder son originalité identitaire, lui permettent de l'affronter en affirmant le caractère de son identité dans sa langue, dans son héritage culturel, dans ses convictions. Malte n'a cessé de combattre les préjugés, le complexe d'infériorité hérités après des siècles de domination étrangère. Elle a appris à se défendre en montrant ses valeurs, ses capacités. Dans un contexte de supériorité et de rivalité, la langue maltaise s'est développée et a acquis sa légitimité et son droit d'être la langue nationale. La langue s'est forgée dans les péripéties du peuple à travers ses joies, ses peurs, ses souffrances, ses valeurs; elle porte en elle le vécu et le ciment d'une nation en construction ; elle, et elle seule, peut l'accompagner dans son devenir. Aujourd'hui, Malte peut entrer dans l'international sans perdre ses valeurs, son héritage, bien au contraire en l'affirmant encore plus. Son histoire, son vécu, lui a appris à sauvegarder son héritage en côtoyant "l'étranger" sans négliger de profiter et de s'enrichir des apports nouveaux que lui offraient les différents intervenants qui occupèrent le pays. Malte est à même sans "se perdre" d'entrer dans ce jeu de la mondialisation, tant qu'elle ne renoncera pas à préserver et à garder vivant ses acquis, ce qui lui est propre, original. La langue maltaise en fait parti intégrale. Hériter d'une langue, c'est faire siens un héritage d'histoire et une manière d'exister. Le maltais est aujourd'hui le "contenant" du peuple maltais de cette petite nation ; il exprime son divers contenu. La perte de la langue maltaise estompera rapidement la "réalité maltaise", car elle en est le catalyseur, le ciment de l'identité nationale. Je suis un "Malti ta' Barra" (un maltais de l'Extérieur), de la communauté maltaise de Tunis, né en 1938. Mes parents sont nés à Malte et émigrèrent en Tunisie pour chercher du travail. Malte vivait une période douloureuse de pauvreté et pour échapper au chômage et à la misère, la survie et l'échappatoire étaient l'immigration, et à cette époque-là spécialement en Afrique du Nord. Ma langue maternelle est le maltais. J'ai appris le français à l'école. Je me souviens avoir tant pleuré le premier jour d'école parce que je ne comprenais pas (ma nifhimx) ce que me disait une grande dame tout vêtu de noir (une religieuse qui plus est, était maltaise). A la maison, nous parlions maltais. Nos voisins étaient soit siciliens soit tunisiens. Papa s'exprimait avec beaucoup d'aisance en maltais et j'aimais l'entendre nous raconter les histoires de Gahan ; il nous contait l'histoire de l'Oiseau Bleu, du géant Ghulija et bien d'autres contes, sans oublier les récits de Toni Bajjada et de ses camarades pendant le Grand siège de Malte par les Ottomans. Pendant les longues promenades que nous avions l'habitude de faire, mon père me retraçait son enfance et la dure période qu'il avait vécues. Le samedi et les après-midi d'été, c'était la rencontre avec les amis, tous maltais : Malte revivait tout au long de leur dialogue ininterrompu, les rires, les plaisanteries, les souvenirs d'enfance ; parfois la tristesse pointait, mais s'effaçait dans le désir que bientôt ce sera le retour au pays. Et moi, j'écoutais et me laissais bercer par cette langue si pleine de vie et de nostalgie. Ainsi, quand tous les amis de papa se retrouvaient, la langue faisait resurgir dans un présent continu leur passé sur l'Île et leur futur retour au pays, toujours tissé en toile de fond, même si les personnes étaient bien installées. Un grand nombre de familles maltaises étaient bien installées en Tunisie, avaient des biens, des commerces florissants… Ce n'était pas notre cas ; nous côtoyions le monde ouvrier qui n'avait pas fait fortune, mais qui vivait décemment, au milieu d'autres communautés d'émigrés ouvriers et de tunisiens. Entendre parler maltais, c'est la distance qui nous sépare de Malte qui s'estompe et laisse place à des émotions d'un vécu sur l'Île ou à des désirs d'y retourner… c'est la reconnaissance que nos liens, nos relations existent toujours. J'ai baigné dans ce milieu de gens simples dont leur première expression était le maltais. L'emploi du maltais était courant à Tunis : dans les famille, à l'église, dans nos diverses rencontres. Nous avions une salle des fêtes "la salle maltaise"; une paroisse de Saint Paul à majorité maltaise dans un quartier de Tunis où beaucoup de familles maltaises s'étaient implantées. Là, on y donnait des fêtes, des représentations théâtrales en maltais par le groupe "Ghaqda tal-Maltin ta' San Pawl", qui recevait de Malte les dernières pièces théâtrales (drames, comédies). Toute ma famille était assidue aux prédications de carême données par un prêtre maltais qui venait de Malte ; notre paroisse s'appelait Sainte Croix. Nous nous rendions le soir à l'église et là pendant plus d'une heure nous l'écoutions ; j'étais ravi de l'entendre nous parler en maltais ; cela me semblait si naturel. Puis il y avait la grande prédication du Vendredi Saint qui durait trois heures, de midi à trois de l'après-midi avec la descente de Jésus de la Croix, accompagnée de grandes envolées à faire pleurer l'assemblée. Et la langue maltaise résonnait en moi, chargée de musique et d'émotions. Au cours de mon premier voyage à Malte (j'avais quatorze ans), j'ai appris à lire le maltais et à l'aide d'une grammaire offerte par des camarades du village, j'apprenais à l'écrire. Un second voyage me permit d'entrer en relation avec quelques écrivains qui m'initièrent à la littérature et à déjouer les pièges de la grammaire ! La lecture me permettait de développer mon vocabulaire et les expressions idiomatiques que je trouvais si expressives. Mais au cours de ce second voyage, je fus heurté par l'indifférence et le mépris de certains maltais (de Malte) qui, vis-à-vis du maltais, se targuaient en arrivant à Malte après un séjour de quelques semaines à l'étranger, de ne plus savoir le maltais, d'avoir des difficultés à trouver les mots… D'autres méprisaient leur langue, bonne pour la "cuisine", pour celle de l'occupant qui était si riche. Des parents parlaient en anglais à leurs enfants de peur qu'ils ne prennent du retard dans leurs études ; le maltais, ils l'apprendront au contact de leurs camarades et à l'école, puisque c'est obligatoire ! Ce complexe d'infériorité, voire de rejet, à l'égard du maltais, concernait aussi la littérature, l'art… parce que du moment que l'on était "petit" cela ne pouvait égaler ce qui se faisait à l'extérieur "Ta' barra ahjar". En écrivant mon autobiographie sur une invitation du professeur Oliver Friggieri de l'Université de Malte, je m'insurgeais contre cette tendance de certains jeunes parents à parler en anglais à leurs enfants. "Si l'anglais nous sert de langue de communication et d'étude, en ce qui concerne notre histoire, notre vécu, seul le maltais est la langue intime et materne du peuple, d'une nation originale et unique ; il est l'expression du peuple maltais. Nous n'avons pas à copier, à singer dans un esprit d'infériorité, mais à vivre notre différence et notre originalité. Ce n'est pas notre langue qui est "pauvre et petite", mais notre mentalité. Aujourd'hui à l'inverse d'hier, nous assistons à une prise de conscience de sauvegarde du patrimoine et de la culture des petits pays ou "minorités". Il nous est nécessaire de chérir notre patrimoine qui fait de nous des maltais, avec une identité originale et non simplement des gens qui vivent sur une île bonne pour le tourisme, avec un esprit de profit à outrance. La langue d'un pays naît ou meurt dans la bouche des enfants. Quand les enfants cessent de parler leur langue, on peut aussitôt prédire l'agonie de cette langue. C'est pour moi une inquiétude d'entendre certains parents s'adressaient à leurs enfants en anglais au lieu du maltais (et cela pour qu'à l'école, ils soient…!). C'est un manque de culture et j'ajouterai que nous sommes en train de creuser parmi les enfants la route de la séparation dans la nation. Nous sommes encore dans une mentalité coloniale à "être comme les autres" avec le langage des gens "éduqués" ! Ne tuons pas la parole maltaise. Dans la bouche des enfants, la langue renaît, comme la vie qui répète son histoire. En chaque être humain, la vie germe et grandit dans l'histoire de l'humanité. La langue naît dans les mots du petit, de l'enfant jusqu'à ce qu'il prenne parmi les autres une maturité culturelle et originale, comme tout homme est unique et original. La langue naît, grandit, se développe jusqu'à être pleinement capable d'exprimer et d'expliciter ce que l'homme ressent en lui. La langue dans la bouche de l'être humain n'est pas une bande magnétique qui ne ferait que répétait, mais une histoire vivante, différente et unique, comme l'est tout homme. Pourquoi vouloir tuer ou rendre vaine notre langue dans la bouche de nos enfants ? Le président Mittérand disait à des réfugiés kurdes " Un peuple sans une langue est un peuple sans liberté". Ce complexe d'infériorité ne se ressentait pas dans notre communauté de Tunis. Nous parlions maltais selon que l'on avait appris dans sa famille, sans rejet parce que nous parlions le français. Il restait pour nous le lien qui éveillait notre appartenance plus ou moins forte à Malte et entre nous. La sonorité de certains mots si proches de l'arabe ne gênait nullement cette appartenance au fait que nous étions maltais. C'était du maltais et nous étions maltais, malgré que la langue arabe influençait (à nouveau) la prononciation du maltais dans certaines communautés maltaises du sud tunisien, comme celle de Porto Farina ou de Djerba, par l'introduction de la consonne aïn qui en maltais ne se prononce pas, sauf en fin de mot où elle prend le son de "h". Selon la proximité et la fréquentation de la population arabe, on constate l'emploi de certains mots : comme barkalla Dieu merci; jizi pour bizzejjed ça suffit; sabbila pour ghajn fontaine; plus rare nisken au lieu de noqghod, nghammar j'habite (à rapprocher peut-être de stkenn se mettre à l'abri, s'abriter); sqifa pour intrata, dahla entrée, vestibule; liehi pour mhasseb pensif; mchum pour bla xorti malchanceux; bhim pour hmar âne; un ajout idheb à mur va-t-en, dégage; des inversions comme dfina pour difna enterrement; zenga pour sqaq impasse, zibda pour buttir beurre (zibda, zenqa bien que dans le vocabulaire maltais, ne sont plus employés aujourd'hui). A noter aussi, la survivance d'une certaine prononciation selon que les premiers maltais qui s'implantaient soit en Algérie ou en Tunisie venaient de tel ou tel village de Malte ou de Ghawdex, comme le fait de prononcer k la consonne q… Cependant, notre maltais restait en dehors des influences qui marquaient le langage maltais de l'Ile, avec l'intoduction de mots modernes venant soit de l'italien ou de l'anglais. Ainsi nous disions : dar fiergha une maison vide pour dar vojta; le mot fieragh est employé à Malte que dans son sens abstrait de : insignifiant, médiocre, inconsistant, piètre. Vivant à l'extérieur de Malte, nous gardions le vocabulaire transmis par la famille, puisque nous étions dans une transmission orale de la langue, peu de personnes savaient lire le maltais et avaient des écrits, des livres, des journaux et la langue n'était pas enseignée, par exemple à la salle maltaise ; l'élément sémitique (et italien) restait donc premier, alors qu'à Malte depuis ses cinquante dernières années, le vocabulaire s'enrichissait (ou s'appauvrissait) de mots de conception moderne venant de l'anglais, parfois au détriment d'un vocabulaire déjà existant de mots d'origine sémitique (ou même italien) spécialement dans le discours oral, avec une perte d'expressions idiomatiques. Encore aujourd'hui, quand je suis à Malte, on me dit "tu parles un maltais d'avant" (c'est-à-dire sémitisant et idiomatique). Je prends plaisir à m'exprimer de la sorte, c'est ma nostalgie de la Malte rurale que m'ont léguée mes parents et mon refus d'un anglicisme trop facile à introduire des mots nouveaux nullement justifiés au détriment d'un vocabulaire déjà existant et percutant. Le maltai d'aujourd'hui tire son origine de cette base sémitique arabe, qui se trouva à son tour en contact direct avec le langage des nouveaux conquérants qui utilisaient un langage issu du latin. Ainsi Malte va être sous la coupe des Normands, puis des Angevins, ensuite des Aragonais pour revenir au sein du Royaume de Sicile et celui de Castille et terminer sous la coupe des Chevaliers qui eux aussi parlaient différentes langues. Entre-temps, le latin n'était plus la langue de l'écrit, les langues néo-latines ayant pris leur essor. Malte se trouvait par son port, dans un va-et-vient commercial et humain, et par là dans le giron des dialectes siciliens, calabrais, et du vieil italien. L'italien allait devenir la langue écrite et académique de Malte alors que le peuple gardait fortement son "dialecte" qui ne cessait d'emprunter et d'utiliser des mots nouveaux romans. La nécessité d'élargir un vocabulaire n'a point dénaturé la langue qui imposa sa structure et sa morphologie sémitique; c'est à travers ce prisme que les mots empruntés d'origine néo-latine prirent la forme sémitique, caractérisée par le trilitérisme (le mot est formé dans sa racine de trois consonnes). Le vocabulaire ne pût que s'enrichir; ces nouveaux mots apportaient entre autres une nuance ou un complément au mot sémitique existant de même sens. Ce processus donna une richesse à la langue et non une pauvreté, démontrant sa capacité d'emprunter et de donner selon sa morphologie une forme maltaise aux mots romans. Ainsi la formation du pluriel montre à quel point les mots romans empruntés s'intègrent en prenant la forme maltaise, soit en gardant leur pluriel d'origine : fastidju fastidji agacement, inkjesta inkjesti enquête, kolonna kolonni colonne, soit en prenant la forme du pluriel maltais en jiet : siggu siggijiet chaise, nazzjon nazzjonijiet nation, ou le pluriel interne (ce qui est très original) storja stejjer histoire, kamra kmamar chambre, skola skejjel école, gurnata granet journée, senter snieter fusil… l'adjectif et le participe passé gardent la désinence -a pour le féminin, et le -i pour le pluriel : pubblikat -a -i publié, skadut -a -i expiré, dépassé, onest -a -i honnête, ou avec ci : epiku -a -ci épique; les verbes qui en l'italien se terminent par are prennent un a : stampa nistampa stampajt imprimer, ou par ere un i : lesta nlesti lestejt accomplir, terminer; les verbes venant de l'anglais prennent un ja ; stoppja nistoppja stoppjajt stopper, startja démarrer, swiccja appuyer sur un commutateur, spazja mettre de l'espace…par contre tous les verbes se conjuguent selon le modèle sémitique. Ce processus n'a pas cessé d'élargir le vocabulaire maltais en contact avec l'anglais, pour exprimer les réalités de la vie moderne. C'est un mariage "réussi" de mots sémitiques et romans, ce qui est original parmi les langues sémitiques. Martine Vanhove dans "La langue maltaise, un carrefour linguistique" dit que "la langue maltaise offre un bel exemple de la symbiose qui peut se réaliser lorsque des langues de familles génétiquement non apparentées sont soumises à des contacts intenses et prolongés." Pour Malte, le catalyseur de l'identité nationale est la langue maltaise, qui a tenu bon parce qu'elle était fortement parlée. Un homme Mikiel Anton Vasalli (1764-1829) a compris toute l'importance du maltais, disant qu'une langue et une nationalité se tissent ensemble; il a une vision moderne de la nation. Pour cela, il fallait passer de l'expression écrite de l'italien au maltais… c'est toute une foi en la langue maltaise comme expression de la totalité de l'être et de la vie. Le développement du maltais a permis de réaliser un programme d'enseignement populaire, de faire grandir le progrès social et économique, d'ouvrir les mentalités et de réaliser les démarches nécessaires pour que le pays prenne le rythme des nations modernes. Dès son début, la langue maltaise a été l'affirmation de la nationalité et de tout ce qui fait l'originalité de Malte en tant que pays. La langue maltaise a permis à la communauté de rester unie et de marcher vers l'acquisition des droits constitutionnels et de la souveraineté du pays, d'éveiller une conscience nationale de citoyens fiers de l'être. |

||

La dernière mise à jour de ce site date du12/22/05